Religion - Macht - Politik

Journal für politische Bildung 3/2017

- unter Mitarbeit von

- Theresa Beilschmidt, Inga Beinke, Ramona Bullik, Constantin Klein, Hermann-Josef Große Kracht, Hussein Hamdan, Klaus-Peter Hufer, Moritz Kilger, Constantin Klein, Jette Stockhausen, Heinz Streib, Rita Süssmuth, Alexander Wohnig

Die seit der Aufklärung und insbesondere der Französischen Revolution machtvoll voranschreitende Säkularisierung und die damit verbundene Herauslösung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus theologisch-kirchlichen Deutungen führte nicht zum Verschwinden der Religionen, doch hat die Religion im pluralistischen Gemeinwesen seitdem einen wesentlich veränderten Stellenwert. Anders als in England und den USA, wo der Aufbau des neuzeitlichen und modernen Staates weitgehend unbelastet von Glaubenskämpfen und staatlich-kirchlichen Konflikten vor sich ging, vollzog sich in Kontinentaleuropa die…

| Bestellnummer: | JpB3_17 |

|---|---|

| EAN: | jpb3_17 |

| ISBN: | jpb3_17 |

| Reihe: | Journal für politische Bildung |

| Erscheinungsjahr: | 2017 |

| Seitenzahl: | 80 |

Die seit der Aufklärung und insbesondere der Französischen Revolution machtvoll voranschreitende Säkularisierung und die damit verbundene Herauslösung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus theologisch-kirchlichen Deutungen führte nicht zum Verschwinden der Religionen, doch hat die Religion im pluralistischen Gemeinwesen seitdem einen wesentlich veränderten Stellenwert. Anders als in England und den USA, wo der Aufbau des neuzeitlichen und modernen Staates weitgehend unbelastet von Glaubenskämpfen und staatlich-kirchlichen Konflikten vor sich ging, vollzog sich in Kontinentaleuropa die Entwicklung von Demokratie und Menschenrechten in scharfer Auseinandersetzung mit Kirche und christlichem Glauben. Dieser war in der Monarchie Staatsräson, in Deutschland noch bis zum Zusammenbruch des Kaiserreiches 1918, wo bis dato eine enge Bindung zwischen staatlicher und kirchlicher Macht – Thron und Altar – herrschte.

Über Jahrzehnte war Religion ein eher unterrepräsentierter Themenbereich in den großen politischen Auseinandersetzungen der Bundesrepublik Deutschland. Religionspolitische Fragestellungen und Konflikte werden in der Öffentlichkeit allerdings zunehmend kontrovers diskutiert, und Politiker/-innen unterschiedlicher Couleur betonen nachdrücklich die Bedeutung von Religionen und Glaubensgemeinschaften für Staat, Demokratie und Gesellschaft. Gleichzeitig finden religiöse Transformationsprozesse in der Gesellschaft statt, welche nicht zuletzt durch Zuwanderung beschleunigt werden, und es wird intensiv debattiert, wie mit religiös motivierter Diskriminierung und Gewalt umgegangen werden kann. Obwohl in Deutschland formalisierte religiöse Bindungen abnehmen und die Akzeptanz christlicher Überzeugungen schwindet, kann im Allgemeinen jedoch nicht von einem fortschreitenden Bedeutungsverlust von Religion(en) die Rede sein, im Gegenteil: Die Religion ist in den vergangenen Jahren – spätestens seit 9/11 als eine welthistorische Zäsur sowie als „Chiffre für die Ohnmacht der Aufklärung“ (Arno Orzessek) – mit großer Wirkungsmächtigkeit in die Öffentlichkeit zurückgekehrt.

Haben wir es mit einer genuinen Renaissance des Religiösen zu tun oder handelt es sich hierbei um eine Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke? Fest steht zumindest, dass Religion, Macht und Politik sich in einem Spannungsfeld gesellschaftlichen Zusammenlebens befinden und in Zusammenhängen der politischen Bildung immer umfangreicher und kontroverser diskutiert werden. Religion ist demnach wieder ein großes Thema. Wo verschiedene religiös-weltanschauliche Überzeugungen aufeinandertreffen, da entstehen Wertkonflikte, die des öffentlichen Diskurses bedürfen und häufig emotional werden, da solche Dispute die Menschen im Kern ihrer Identität berühren. Gleichzeitig sind sie immer nur einer von vielen Faktoren, aus denen Identität erwächst, wenn auch ein bedeutsamer. Und oft scheint es einfacher, seine religiös-weltanschauliche Überzeugung vorzuschieben, um sich abzugrenzen, anstatt in einen Dialog einzutreten. Unsere Gesellschaft wird pluraler, womit das Potenzial für gesellschaftliche Konflikte, die religiös bzw. weltanschaulich motiviert sind, wächst. Umso wichtiger ist es, einander zuzuhören und in einen sachlichen Austausch darüber einzutreten, welche religionspolitische Gestaltung zukunftsfähig ist: Wie viel und welche religiöse Aktivität verträgt der demokratische Staat? Und wie viel staatliche Regelung vertragen die Religionen? Diesen und anderen Leitfragen im Spannungsfeld „Religion – Macht – Politik“ widmet sich dieses Heft.

|

Inhalt VorGänge MitDenken SchwerPunkt 24 Theresa Beilschmidt 30 Hussein Hamdan 36 Moritz Kilger 42 Heinz Streib, Ramona Bullik, Constantin Klein 48 Inga Beinke |

MitDenken 12 Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und

SchwerPunkt 18 Die staatliche Angst vor den Religionen

SchwerPunkt 24 Kann Integration in der Moschee gelingen?

|

|

ZeitZeugen 54 Rita Süssmuth

BildungsPraxis 56 Interreligiöses Lernen im Lutherjahr

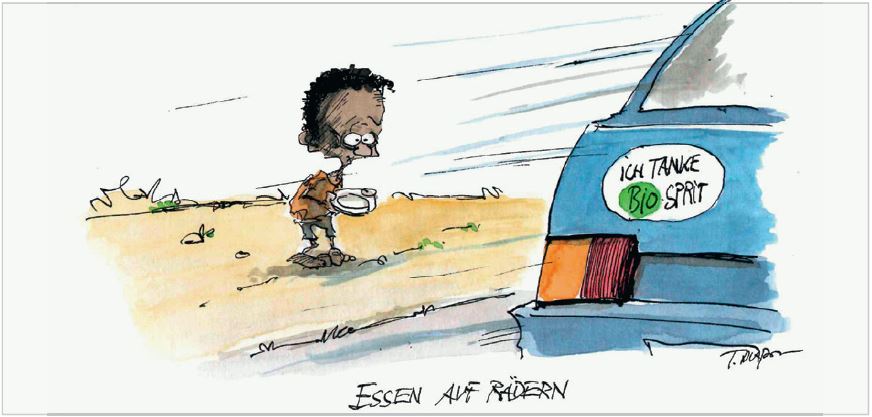

ÜberGrenzen 72 Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit heute |

3/2017

ZeitZeugen 54 Rita Süssmuth

BildungsPraxis 56 Jette Stockhausen, Alexander Wohnig

LeseZeichen 64 Wider den permanenten Stammtisch /

ÜberGrenzen 72 Karl Weber, Markus Büker

AusBlick 76 Kooperationsprojekt „Empowered by |